Mikroplastik in Fischereierzeugnissen

Am Institut für Sicherheit und Qualität von Milch und Fisch wurde das Projekt „Mikroplastik in Fischereierzeugnissen“ initiiert, um eine Methode zu entwickeln und zu validieren, die für die Untersuchung des essbaren Anteils von Fischen, Krebs- und Weichtieren auf Mikroplastik geeignet ist. Zum Einsatz kommen dabei vorwiegend mikroskopische und thermoanalytische Verfahren. Anschließend soll ein Warenkorb für den deutschen Markt relevanter Erzeugnisse auf Mikroplastik untersucht werden.

Mit zunehmender Belastung der Umwelt durch Kunststoffabfälle erlangte die Problematik des „Mikroplastik“ im Verlauf der letzten Jahre starke mediale Präsenz. Mikroplastik wurde weltweit in Gewässern, Sedimenten, in der Luft sowie im Verdauungstrakt von Organismen nachgewiesen. Auch im menschlichen Kot wurden die Partikel entdeckt. Welche toxikologische Wirkung von ihnen ausgeht und ob sie auch einen Einfluss auf das Lebensmittel „Fisch“ haben, ist derzeit noch unklar.

Bei Mikroplastik handelt es sich um Kunststoffpartikel unterschiedlicher Herkunft und Zusammensetzung mit einem Teilchendurchmesser von 1 µm bis 5 mm. Diese Partikel können in Form von Kunststoffgranulat, wie es zum Beispiel in Kosmetika verwendet wird, als sog. primäres Mikroplastik freigesetzt werden.Sie können aber auch als sekundäres Mikroplastik bei der Degradation großer Kunststoffteile durch Umwelteinflüsse, wie die Einwirkung von UV-Strahlung, entstehen. Die geringe Dichte und hohePersistenz der Kunststoffe führten zu einer ubiquitären Verteilung der Partikel, sodass sie heutzutage sogar in arktischen Gewässern oder der Tiefsee nachgewiesen werden können.

Aufgrund der geringen Größe können Kunststoffpartikel von Meeresorganismen aufgenommen werden – sowohl direkt, wenn Partikel mit der üblichen Beute verwechselt werden, als auch indirekt. So filtrieren zum Beispiel Muscheln große Wassermengen, um die darin enthaltenen Schwebstoffe herauszufiltern. Unverdauliche Partikel, wie Sand, werden üblicherweise wieder ausgeschieden. Mikroplastikpartikel können jedoch im Darm zurückgehalten werden, sodass eine Anreicherung im Organismus möglich ist. Mikroplastik kann ebenfalls durch den Verzehr von damit belasteten Beutetieren aufgenommen werden.

Im Verdauungstrakt mariner Organismen konnte bereits wiederholt Mikroplastik nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgte in den Studien jedoch mit einer Vielzahl unterschiedlicher Methoden. Diese unterscheiden sich mitunter erheblich in Bezug auf Nachweisgrenzen von Partikelgröße bzw. –menge oder haben bestimmte Kunststoffarten und Partikelformen ausgeschlossen. Auch eine Identifizierung der chemischen Zusammensetzung der Partikel wurde nicht immer durchgeführt, sodass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse stark eingeschränkt ist. Es wird somit deutlich, dass eine Standardisierung sowie Validierung der Methodik zwingend erforderlich ist.

Mit Ausnahme einiger Weich- und Krebstiererzeugnisse sowie weniger Fischerzeugnisse (z.B. Sprotten) wird bei den Fischereierzeugnissen der Verdauungstrakt nicht mitverzehrt. Es ist dementsprechend noch nicht bekannt, ob Mikroplastik durch den Verzehr von entsprechenden Erzeugnissenaufgenommen werden kann.

Unter Laborbedingungen mit kleinen Partikeldurchmessern (Ø < 10 µm) und erheblich größeren Partikelkonzentrationen als unter Umweltbedingungen, konnte bereits gezeigt werden, dass Partikel in Leber, Blut und Muskel translokieren und somit auch ins Lebensmittel „Fisch“ gelangen können. Aufgrund der umfangreichen Verwendung von Kunststoffen auf allen Stufen der Produktion ist jedoch auch eine Belastung des Lebensmittels mit Mikroplastik als Prozesskontaminante denkbar.

Kunststoffpartikel sind dazu in der Lage persistente organische Verbindungen (POPs) zu adsorbieren. Diese können möglicherweise, ebenso wie die Additive des Kunststoffes, im Zuge der Verdauung im Organismus freigesetzt werden und in diesem akkumulieren. Diese Verbindungen, wie Phthalate oder organische Chlorverbindungen, können unter anderem hormonelle, kanzerogene oder toxische Wirkung haben.

Auch wenn die zusätzliche Exposition der Verbraucher gegenüber POPs und Weichmachern von der EFSA derzeit als sehr gering eingeschätzt wird, ist nicht auszuschließen, dass von Mikroplastik ein Risiko für die Sicherheit von Verbrauchern und Verbraucherinnen ausgehen kann.

Die toxikologische Relevanz von Mikroplastik ist derzeit jedoch noch nicht abschließend bewertet, da die Datenlage zur tatsächlichen Belastung der Lebensmittel vollkommen unzureichend ist. Dementsprechend muss zunächst eine geeignete Methode entwickelt und validiert werden, um die Belastung der Lebensmittel „Fisch und Meeresfrüchte“ durch Mikroplastik zuverlässig qualifizieren und quantifizieren zu können. Der Fokus liegt hierbei auf Methoden, die neben einer chemischen Identifizierung der Kunststoffe möglichst preiswert umzusetzen sind und eine geringe Analysenzeit vorweisen, damit die Methode auch für die Routineanalytik geeignet ist. Die mit der Methode erhobenen Daten sollen perspektivisch auch für die Risikobewertung von Mikroplastik in tierischen Erzeugnissen der Fischerei und Aquakultur verwendet werden können.

Zur Bestimmung von Mikroplastik in Lebensmitteln muss die Matrix zunächst gründlich entfernt werden, ohne die Kunststoffpartikel zu beschädigen. Basische, oxidative und enzymatische Methoden wurden hierbei als am geeignetsten beschrieben. Üblicherweise wird die Probe in einer entsprechenden Reaktionslösung verdaut und die Kunststoffpartikel durch Filtration angereichert. Anschließend werden die Partikel einzeln oder auf dem Filter quantifiziert bzw. identifiziert.

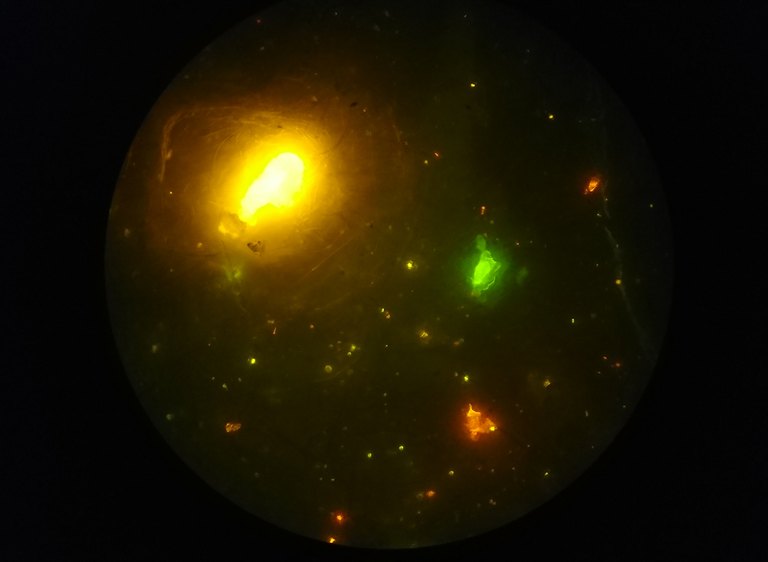

Vielversprechend für eine schnelle Quantifikation ist die Fluoreszenzmikroskopie nach Färbung der Partikel auf dem Filter mit dem Fluoreszenzfarbstoff „Nilrot“. Dabei handelt es sich um einen lipophilen Fluoreszenzfarbstoff, dessen Emissionsspektrum in Abhängigkeit von der Polarität seiner Umgebung eine Rotverschiebung erfährt, wodurch eine erste Auskunft über die Polarität des angefärbten Polymers erhalten werden kann.Durch die Fluoreszenz können auch kleinste Partikel (Ø > 2 µm) sichtbar gemacht werden, die mit Lichtmikroskopie häufig nicht mehr erkennbar sind; zudem können synthetische Polymere von natürlichen Polymeren wie Chitin oder anorganischen Bestandteilen wie Sand unterschieden werden. So liefert die Fluoreszenzmikroskopie im Gegensatz zu thermoanalytischen Verfahren, wie Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (py-GC/MS), eine Aussage über Anzahl, Größe und Form der Partikel.

Mit entsprechender Auswertesoftware sind zudem automatische Partikelzählung und Größenbestimmung möglich, wodurch Fehlerrate und Analysendauer erheblich verringert werden können. Die Fluoreszenzmikroskopie ist folglich vielversprechend für den Einsatz als Screeningmethode.

Mikroskopie allein reicht jedoch nicht aus, um zuverlässig eine Aussage über die tatsächliche Menge an Mikroplastik in einer Probe liefern zu können, da die detektierten Partikel nicht chemisch identifiziert werden. Es kann somit leicht zu falsch-positiven Befunden kommen, wenn Matrixreste mit Kunststoffpartikeln verwechselt werden.

Im Zuge dieses Projektes soll die py-GC/MS zur Identifikation des Polymertyps angewandt werden. Dabei werden die Partikel vom Filter extrahiert und in eine Pyrolyseeinheit überführt, in der sie thermisch-chemisch zersetzt werden. Es entstehen für das jeweilige Polymer charakteristische Pyrolyseprodukte, welche gaschromatographisch aufgetrennt und mit Massenspektrometrie identifiziert werden können. Viele Kunststoffe haben sehr spezifische Pyrolyseprodukte, anhand derer Kunststoffe auch in einer Polymermischung identifiziert werden können. Nach entsprechender Kalibrierung ist auch eine Quantifizierung des jeweiligen Massenanteils des Polymers in der Probe möglich. Abhängig von der Polymerart können hier Nachweisgrenzen im Bereich von Nanogramm erzielt werden. Es ist ebenfalls denkbar, dass in einer späteren Projektphase eine institutsübergreifende Zusammenarbeit umgesetzt werden kann, um zu prüfen inwiefern nanoskalige Partikel anthropogenen Ursprungs, insbesondere Nanoplastik, in Fischereierzeugnissen nachweisbar sind.